René Minéry n’est pas né à Waldighoffen qu’il n’a rejoint avec sa maman qu’à l’âge de 4 ans.

Pourtant, il n’aura, par la suite, à travers la construction incessante des arbres généalogiques des principales familles de son village d’adoption, eu de cesse nous révéler le passé de Waldighoffen.

Sans René et ses publications, nous n’en saurions pratiquement rien !

Un passé dont l’origine semble remonter à une époque antérieure à l’an 800 après Jésus Christ.

Sans nul doute, ce long passé s’inscrit encore dans le présent dans lequel nous continuons, à notre tour, à créer collectivement le futur.

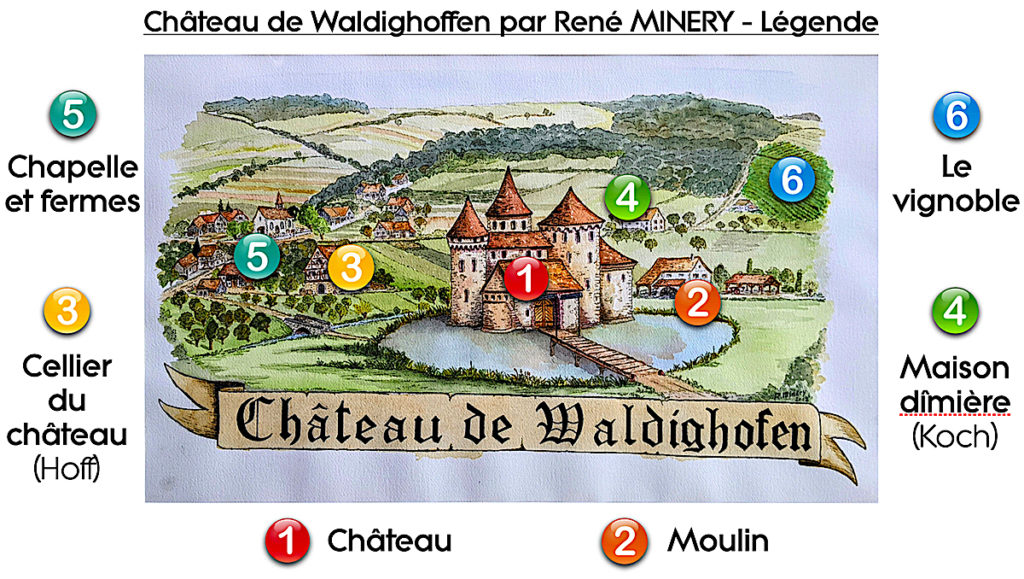

Le magnifique tableau “Le château de Waldighoffen”, peint par René et représentant notre village vers 1540 en est une parfaite illustration et devrait, à ce titre, rentrer dans notre patrimoine communal.

Mise en perspective à travers six aspects remarquables :

1. LE CHÂTEAU

Un château peut en cacher un autre : en effet d’une part, le château illustré par la peinture de René Minéry ne fut pas le premier château de Waldighoffen et d’autre part, lle cours de l’histoire transforma ce château en … 2 châteaux !

Un 1er château sur le même site en pleine propriété des “von Eptingen”

La famille “von Eptingen” intégra ce premier château au 14ème siècle comme vassaux de de la Maison d’Autriche. A ce titre, ils furent les victimes collatérales des grandes puissances de l’époque : le royaume de France et le St Empire romain germanique d’un côté, le duché de Bourgogne, Bâle et les Confédérés de l’autre. Le séjour du Dauphin et futur roi de France Louis XI en ses murs en 1444 entraîna dès 1445, en représailles, la réduction en cendres du château et … du village !

Un 2ème château en copropriété…

Ce n’est que 84 ans plus tard, en 1529, que la famille des “von Eptingen” trouva les fonds nécessaires pour entreprendre la reconstruction du château au même emplacement, avant que “Petermann Schnabel XIV von Eptingen” y emménage après 1530.

Cependant, des mariages croisés entre fils et filles des familles “von Eptingen” et “von Ramstein”, conclus en 1516, entraînèrent par héritage la division du château en deux parties : la partie antérieure proche du moulin occupée par les Ramstein, la partie arrière occupée par les Eptingen. D’où peut-être la “méprise des 2 châteaux”

Les Eptingen-Waldighoffen occupèrent leur partie sans doute jusqu’en 1764.

En ce qui concerne la famille “von Ramstein, on peut noter que le 15 juillet 1594 y naquit Béat Albrecht de Ramstein, la gloire de la famille, qui fut élu Prince-évêque de Bâle en 1649.

« Son frère Jean Caspar vécut au chateau de Waldighoffen de 1623 jusqu’à sa mort en 1689. Avec son fils, Jean Caspar Christophe s’éteignit, en 1697, la branche des Ramstein-Waldighoffen.

Le fief passa aux comtes de Montjoie,, les biens ainsi que la part du château furent transmis par le mariage de sa soeur, Madeleine de Ramstein, à la lignée des Planta de Wildenberg ».

Un représentant de cette lignée s’y installa après 1714.

Le mariage d’une de ses filles fit passer la succession dans la famille d’Amédor, comte de Mollans, seigneur de Chemilly et d’Aroz, qui quitta le château après l’avoir vendu avant la Révolution française, à une date inconnue.

Vides et vétustes quand survint la Révolution française, les deux parties du château furent entièrement démolies. Il n’en subsiste plus aucune trace après l’implantation, un siècle plus tard, de l’usine de tissage “Les Fils d’Emanuel Lang”.

(Source : WALDIGHOFFEN-L’histoire d’un village sundgauvien de René Minéry)

2. LE MOULIN

Les rivières qui ont façonné nos vallées au fil des temps, ont également joué un rôle important pour nos prédécesseurs, dès qu’ils se sont sédentarisés et ont commencé à pratiquer la culture des céréales pour leur alimentation.

La création de moulins …

En effet, outre l’importance de l’eau qu’elles transportaient pour l’agriculture et des poissons qu’elles hébergeaient pour l’alimentation, elles apportaient également une force motrice au prix d’un aménagement localisé très simple : la création d’un canal de dérivation d’une partie de l’eau, rectiligne en parallèle des méandres de la rivière, permettant de créer à peu de distance une chute d’eau à double effet : la création d’une force motrice et l’oxygénation de l’eau utilisée.

… dans la vallée de l’Ill

Ce devait être le cas dans la vallée de l’Ill au fur et à mesure de l’ouverture de “fronts de défrichement” au fil des années et des siècles qui ont précédé les temps modernes.

Pour Waldighoffen, la datation de ce front de défrichement semble se situer déjà avant l’an 800 après Jésus Christ et ce par les Alamans, envahisseurs dans nos contrées suite au déclin de l’empire gallo-romain.

Les moulins, sources de revenus …

Tant par la production de farine proprement dite que par le contrôle des quantités, les moulins constituèrent tout naturellement une source de richesse et de pouvoir. C’est pourquoi leurs propriétés étaient données en fiefs de suzerain à vassal

Ce fut le cas du moulin de Waldighoffen qui fut concédé par la Maison d’Autriche en fief aux seigneurs d’Eptingen. Ceux ci le reconstruisirent comme le château après leur destruction par les Confédérés en 1445.

Le moulin de Waldighoffen, précurseur de l’essor économique de Waldighoffen …

Les installations motrices ainsi préexistantes et la présence d’un foncier plat favorable ont dû jouer, au seuil de l’ère industrielle du XIXème siècle, un élément décisif pour l’implantation en 1865 d’une industrie textile à Waldighoffen.

Les moulins, nombreux le long de l’Ill …

Apparus pour les mêmes raisons, citons ceux tout près de Werentzhouse, Roppentzwiller, Oberdorf, Grentzingen …

Dessin et sources historiques : René Minéry

3. LE CELLIER DU CHÂTEAU

Un accès au niveau de la cave …

On peut remarquer qu’à l’époque le chemin du château donnant accès au bâtiment se situait au même niveau que l’entrée du cellier, donc à plus de 2 mètres plus bas qu’actuellement. Or, les travaux récents d’excavation d’une maison en construction située en face de l’autre côté de la rue du château confirment le remblai de la voie par plusieurs couches successives de gravats correspondant à des renforcements entrepris par les industriels pour une résistance aux charges de plus en plus lourdes d’approvisionnement de l’usine par cette rue.

Egalement quelques souvenirs de confirmation …

Ayant habité cette maison dans mon enfance, je me souviens encore d’un pavage de sol par de grosses dalles rectangulaires en pierre. Cependant, la submersion hivernale de ce sol sous 1 mètre d’eau, quasi systématique a entraîné un remblaiement sur la même hauteur, permettant une évacuation par un conduit plus récent que l’ancestral devenu inopérant.

4. LA CHAPELLE

La chapelle des nobles du château …

“La petite chapelle fut édifiée probablement vers la fin du 14ème siècle par les nobles d’Eptingen. Après sa destruction en 1445 par les Confédérés, une petite église fut reconstruite. Pendant des siècles, cette petite église de Waldighoffen ne fut qu’une église secondaire, car la paroisse ne constituait qu’un vicariat dépendant de Grentzingen”.

En 1584, Wilhelm d’Eptingen obtint la séparation de la paroisse de Waldighoffen de celle de Grentzingen d’abord pour une pèriode de 10 ans”.

(Waldighoffen – L’histoire d’un village sundgauvien de René Minéry)

En 1596, cet état de fait fut ratifié mais ce n’est qu’en 1700 que Waldighoffen devint vraiment une paroisse autonome dont les sires d’Eptingen gardaient le droit de patronage et qu’il y eut régulièrement des offices.

Les nobles d’Eptingen et de Ramstein résidant au château y furent enterrés

L’église du village …

La population du village ayant augmenté de 33% en 12 ans à partir de 1820, l’église ne pouvait plus contenir l’ensemble des fidèles du dimanche. Il fut donc décidé de l’agrandir, ce qui fut fait en 1835.

La période de grande pauvreté qui s’ensuivit et une valse des curés pendant trois décennies entraîna une grande diminution de la fréquentation de l’église et ce ne fut que le curé Grégoire Ditner, nommé en 1869, qui réussit à remonter la barre, par son opiniâtreté et un dévouement sans limite auprès des malades de l’épidémie de typhus de 1884/1885, reconnu finalement à tel point par les habitants que vers 1890, l’église s’avéra une nouvelle fois trop petite. Et c’est après un difficile et long combat pour trouver l’argent nécessaire qu’en l’an 1905 la construction d’une grande église accolée à l’ancienne, put démarrer.<

Depuis lors, elle fut rénovée à plusieurs reprises, la dernière datant de 2013.

NOTA : les lieux d’édification des églises construites au Moyen-Age étaient soigneusement sélectionnés comme des sites privilégiés où règne une bonne vibration cosmo-tellurique, ce que confirme la sensation de sérénité ressentie en pénétrant dans notre église.

Par ailleurs, comme ce fut souvent le cas, plusieurs fermes s’édifièrent tout autour de cette chapelle d’origine.

5. LA MAISON DÎMIÈRE

WALDIGHOFFEN PAR-DELÀ UN DEMI-MILLÉNAIRE : la maison dîmière de la cour colongère

On peut encore retrouver aujourd’hui le bâtiment, rue de la République, de la cour colongère des nobles de Reinach et de Montjoie qui en prélevaient la dîme.

La cour colongère désignait une agglomération plus ou moins considérable de fermiers régis par une loi commune, dépendant d’un même seigneur et formant ensemble un tribunal dont les attributions étaient très variées

Chaque colonge avait une constitution particulière inscrite sur un manuscrit : la rotule colongère.

La deuxième image représente la maison dimière dessinée par René Minéry en 1984.

6. LE VIGNOBLE

L’appellation de “Rue du Vignoble” de la voie débouchant sur la rue de la République en face de la Caisse du Crédit Agricole et menant au lieu-dit “Sonnenglanz” sur la colline orientée plein sud témoigne encore aujourd’hui de l’existence d’un vignoble dans ce secteur.

Les vendanges y étaient encore pratiquées il y a environ 70 ans et il se disait qu’il fut un temps où même la maison impériale d’Autriche s’en approvision…